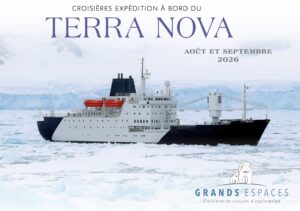

La diminution inquiétante de la banquise arctique

La diminution inquiétante de la banquise arctique

Chaque hiver, dans l’Arctique, la nuit polaire plonge l’océan et l’atmosphère dans un froid intense. Lorsque la température de surface de la mer atteint environ -1,8 °C, la glace se forme : c’est la naissance de la banquise. Celle-ci s’étend progressivement, atteignant son maximum autour du mois de mars, avec une superficie de 14 à 15 millions de km², et une épaisseur de quelques dizaines de centimètres à 2 mètres.

Cette couverture blanche joue un rôle essentiel dans le climat de l’hémisphère Nord. Elle réfléchit la lumière du soleil (effet albédo), ralentit les échanges thermiques entre océan et atmosphère, et agit sur la circulation océanique globale. C’est aussi un habitat vital pour de nombreuses espèces emblématiques de l’Arctique : l’ours polaire, le phoque annelé, la mouette ivoire… Enfin, la banquise reste une route traditionnelle pour les Inuit, qui s’y déplacent, pêchent et chassent encore aujourd’hui dans certaines régions, malgré les bouleversements climatiques.

Mais cette banquise est en danger.

Depuis le début des observations satellitaires en 1979, la banquise arctique connaît une diminution constante de sa surface et de son épaisseur. D’après les données du NSIDC (National Snow and Ice Data Center), l’extension maximale de mars 2023 n’était que de 14,6 millions de km², soit l’une des plus basses jamais enregistrées. Les scientifiques notent également une fragilisation de la glace, souvent plus fine, plus jeune, et plus sensible à la fonte estivale.

La banquise pérenne – celle qui survit à l’été et s’accumule année après année – est encore plus affectée. En septembre, lors de son extension minimale annuelle, elle a atteint un niveau critique en 2012 avec seulement 3,4 millions de km². Depuis, elle oscille entre 3,9 et 4,7 millions de km², bien loin des 8 millions de km² observés à la fin des années 1970. En 2023, la superficie minimale mesurée en septembre était de 4,2 millions de km², avec une part croissante de glace récente, plus vulnérable aux vents et aux vagues.

Autre donnée alarmante : la part des glaces les plus anciennes et les plus épaisses (plus de 5 ans d’âge) a chuté de 30 % à moins de 3 % aujourd’hui. Cette évolution rend la banquise plus instable, plus mobile, et plus facilement exportée vers l’Atlantique, où elle fond.

❄️ Un effondrement annoncé ?

De nombreux modèles climatiques suggèrent que l’Arctique pourrait être libre de glace en été d’ici 2040 à 2050, voire plus tôt si le réchauffement s’accélère. Les conséquences seraient majeures :

-

Amplification du réchauffement global (effet d’albédo réduit)

-

Perturbation des courants atmosphériques (jet stream)

-

Impacts sur les espèces polaires et les écosystèmes marins

-

Reconfiguration des routes maritimes, avec des enjeux géopolitiques croissants

🌐 Une réalité visible

Les témoignages des populations inuit rejoignent les observations scientifiques : des zones entières voient la banquise disparaître plusieurs hivers de suite, rendant impossible l’usage du traîneau à chiens dans certaines régions. Ce qui était autrefois une route solide et fiable devient une surface incertaine, souvent absente.

🧭 Et maintenant ?

L’Arctique fond. Lentement pour certains, brutalement pour d’autres. Chaque degré compte. Comprendre, témoigner et sensibiliser font désormais partie des expéditions de Grands Espaces, aux côtés de nos guides-naturalistes. Être témoin de l’Arctique aujourd’hui, c’est aussi comprendre à quoi pourrait ressembler notre climat demain.

Pierre Taverniers, météorologiste,

auteur de « La Banquise »

Éditions de l’Escargot Savant 2013

Voir la fiche du livre