Vincent Lecomte

Écologie Polaire

7 janvier

3 février 2023

Vincent Lecomte

Écologie Polaire

Toutes nos photos d’illustrations ont été prises lors de précédentes croisières.

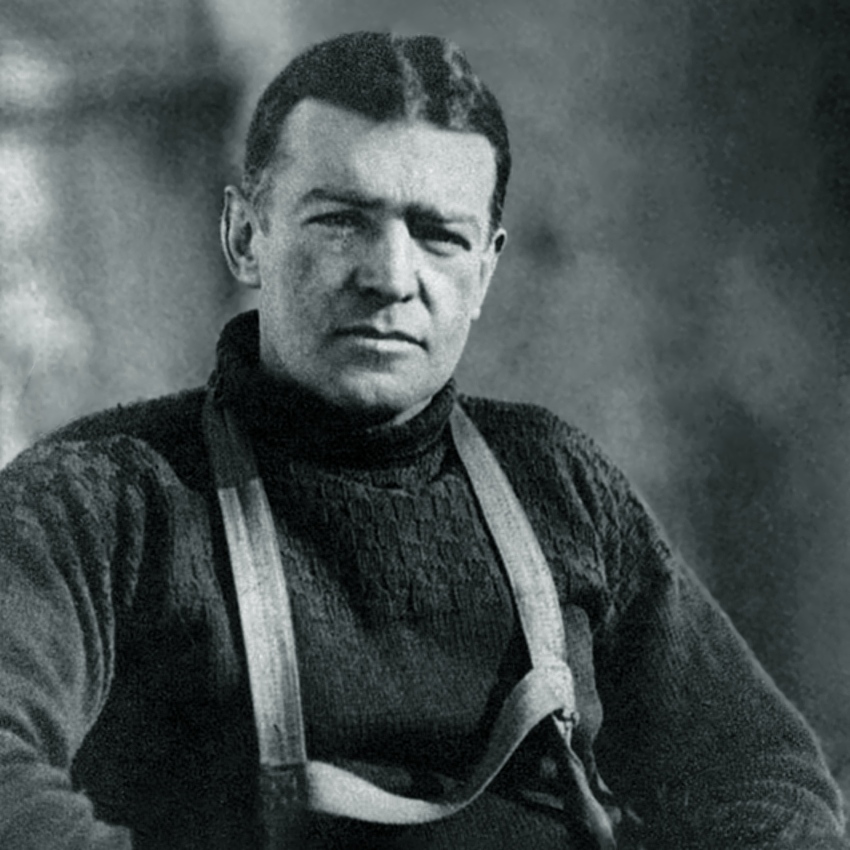

C’est le grand jour : nous partons pour la mer la plus éloignée au monde, étonnante enclave maritime lovée aux confins de l’Antarctique, la mythique « mer de Ross ». C’est ni plus ni moins la dernière mer découverte sur Terre, au XIXe siècle seulement, par l’éminent et courageux navigateur James Clark Ross dont nous suivons la trace. Celui-ci, à bord de ses fiers vaisseaux en bois, s’était heurté à une immense barrière de glace de plusieurs centaines de mètres de hauteur et de 800 km de long, la plus grande monde, laquelle est l’un des objectifs de notre voyage – si toutefois la glace nous laisse pénétrer jusqu’à cette latitude : 77° degré Sud, la latitude australe navigable la plus au Sud du monde. Suspense !

La région de la mer de Ross est aussi un haut lieu historique car elle fut le point de départ des expéditions au Pôle Sud de Scott et Amundsen, les deux premières expéditions victorieuses, au début du XXe siècle. La région est marquée par de nombreux vestiges de ce qui fut qualifié « l’âge héroïque polaire ». Cette destination rare (car très peu accessible) accueille moins de 1000 visiteurs par an et Grands Espaces nous y emmène ! Il est temps de boucler les derniers préparatifs et de se hâter vers l’aéroport.

L’Antarctique se mérite, car il faut plusieurs jours d’avion, quelques transits et un peu de patience pour atteindre ce qui sera notre porte d’entrée vers le Grand Sud, la Nouvelle-Zélande. L’arrivée est spectaculaire, car notre avion survole pendant une bonne demi-heure les Alpes du Sud, majestueuse chaîne de montagnes néo-zélandaises aux sommets enneigés, avant d’atterrir dans la petite ville de Queenstown. Cette petite bourgade de l’île du sud de la Nouvelle-Zélande, verdoyante et estivale, est un véritable havre de paix où nous allons rencontrer l’équipe d’expédition.

A l’aéroport de Queenstown, nous sommes accueillis par Vincent, notre guide. Celui-ci nous conduit à notre hôtel au centre-ville. Ce premier transit nous dépayse pleinement, car la route suit les rives d’un lac glaciaire étonnant, le lac de Wakatipu, qui déploie ses eaux d’un bleu-noir intense sur près de 75 km, entouré de sommets culminant à plus de 2000 mètres. Le paysage semble irréel, et nous tient en éveil malgré le décalage horaire d’exactement 12 heures : bienvenue dans les antipodes de la France et de la Suisse !

L’île du sud de la Nouvelle-Zélande sera le théâtre de notre première excursion (une surprise préparée par l’équipe d’expédition), demain. Comme il est plaisant, en attendant de s’avancer dans l’austère monde des glaces bleues, de découvrir les paysages verdoyants et estivaux de ce bourg champêtre et montagnard de Nouvelle-Zélande, entre petites maisons colorées entourées de jardins où jouent de charmants enfants, sous le ciel estival bleu pétard, alors qu’hier encore nous quittions les aéroports européens sous la grisaille hivernale.

Le soir, nous dînons à l’hôtel avec quelques-uns des membres de l’expédition au cours d’un agréable repas où nous faisons connaissance avec nos compagnons de voyage.

Après un petit déjeuner pris aux aurores, l’équipe d’expédition nous a préparé une surprise : une croisière d’une heure et demie en catamaran sur le lac Wakatipu, sous le grand ciel bleu étincelant de l’été austral.

Ce lac très étonnant, en forme de Z, possède une particularité unique au monde : ses eaux montent et descendent régulièrement, toutes les 26 minutes exactement, d’environ une vingtaine de centimètres, comme une « marée » en miniature. La légende raconte que se love au cœur du lac un monstre sacré, dont les battements de cœur seraient à l’origine de cette variation. L’explication scientifique, un peu moins onirique, réside dans l’existence d’une oscillation stable provoquée par un régime très particulier de vents s’engouffrant dans la vallée.

Après le déjeuner, nous quittons Queenstown pour être transférés vers notre navire d’expédition. Notre navette traverse des paysages à couper le souffle, typiques de l’île du sud de la Nouvelle-Zélande : des blocages à perte de vue, aux prairies verdoyantes, où paissent des moutons par milliers, au pied de reliefs montagneux qui ne sont pas sans rappeler les images du « Seigneur des Anneaux » (c’est dans cette région que fut tournée la première trilogie).

Peu à peu, le paysage s’émousse, pour laisser place à la plaine côtière, et nous atteignons le port de Bluff, où nous découvrons enfin ce qui sera notre « maison flottante » pendant plus de trois semaines, l’Heritage Adventurer. Ce navire bleu et blanc, rayé de jaune or, à la proue effilée, disposant d’une bonne classe de glace lui permettant de naviguer dans la banquise, a fière allure. Vincent nous y attend pour nous conduire à notre cabine et procéder à une visite du bateau. Le navire dispose de plusieurs ponts d’observation. Il a spécialement été conçu pour les voyages d’expédition. Il est notamment doté de zodiacs et de deux pontons latéraux d’embarquement. De plus, il est doté de robustes « stabilisateurs » : si ce dispositif technique ne nous parle guère encore, nous aurons tout le loisir de vénérer ces stabilisateurs lors du franchissement des mers australes ! Ces dispositifs latéraux rétractiles permettent en effet de diminuer considérablement les effets de la houle, et donc le mal de mer.

Après l’exercice réglementaire d’évacuation, notre chef d’expédition, Aaron Russ, présente la destination du lendemain, les îles Snares, minuscule archipel subantarctique de Nouvelle Zélande, repaire de manchots forestiers très particuliers dont nous reparlerons.

L’équipe d’expédition au complet cette fois se présente : elle est composée d’un historien (spécialiste de la conquête de l’Antarctique), d’un géologue (spécialiste des roches et des fossiles de l’Antarctique), de plusieurs professeurs d’université, de plusieurs ornithologues chevronnés, d’un photographe professionnel, d’un médecin spécialiste des conditions d’isolement et d’un représentant des autorités néo-zélandaises en matière de protection de l’environnement, entre autres. Nous sommes également accompagnés par un vétéran du programme de restauration des refuges historiques de la mer de Ross, lequel a côtoyé certains membres des expéditions polaires au début du XXe siècle !

Un ronronnement se fait entendre, suivi d’une douce vibration : notre navire a mis ses machines en route. Et, tandis que nous levons l’ancre vers le grand Sud, nous prenons notre premier repas à bord, éblouis par les lumières du soleil couchant sur le chenal qui quitte le port de Bluff et toute trace de civilisation pour 30 jours de périple dans l’Ailleurs sauvage des latitudes inaccessibles.

Après notre première nuit à bord, nous nous réveillons par 48° de latitude sud. À l’horizon, se dessinent les reliefs escarpés d’un archipel océanique, les îles Snares. Ces îles inhabitées constituent notre première étape sur la route de l’Antarctique. Pour atteindre la mer de Ross, en effet, notre longue traversée vers le grand sud sera ponctuée par des explorations d’îles subantarctiques situées sur notre chemin. Celles-ci abritent une faune extraordinaire et typique de l’océan Austral : manchots, gorfous, albatros, otaries et lions de mer.

C’est peu dire que notre première exploration en Zodiac nous laissera des souvenirs durables. Sur une mer franchement formée, notre guide Vincent nous conduit prudemment tout au long de la côte est, la plus abritée des fureurs du grand courant circumpolaire lequel, d’ouest en est, fait le tour du continent antarctique. Cependant, ce matin, les conditions sont rudes et pour le moins « revigorantes », pour ne pas dire effrayantes : malgré un ciel bleu étincelant et un soleil éclatant, une houle spectaculaire auréole l’archipel de franges d’écume qui nous invitent à la prudence. Des creux nous ballotent comme sur une attraction de fête foraine, mais il est écrit qu’un

voyage en mer de Ross passe par des conditions d’exploration pure…

Notre guide, Vincent, pilote le zodiac pour nous permettre d’observer la faune exposée à ces éléments capricieux si caractéristiques du climat subantarctique. De monstrueux paquets de mers déferlent sur la côte déchiquetée, projetant des dizaines de gorfous apeurés sur les récifs et les plages. Ceux-ci, ballotés par les flots, étourdis par le ressac, se dandinent tant bien que mal pour échapper aux déferlantes et se réfugier en hauteur. Nous les observons prudemment depuis le Zodiac.

Ces petits gorfous, les Gorfous des Snares (de la famille des manchots), si élégants avec leurs sourcils jaunes, leur bec rouge vif orné d’une tache rose à sa base et leurs petits ailerons profilés pour la nage, sont endémiques des îles Snares : nous ne les verrons nulle part ailleurs sur la planète. Ils ne sont guère nombreux, moins de 30 000 couples au total, et ont l’étrange particularité d’être les seuls manchots au monde à se percher… sur des arbres ! En effet, le sous-bois d’Olearia des îles Snares fournit un abri pour ces manchots forestiers — les seuls manchots à nidifier en forêt de toute la planète !

Au gré des vagues, nous nous réfugions dans une anse qui nous permet de pénétrer dans le sous-bois, par d’étroits passages aquatiques ombragés par les voûtes végétales. Cet écosystème étrange, aux allures à la fois subpolaires et subtropicales, est unique au monde.

Sur les rivages, se reposent des lions de mer de Nouvelle-Zélande, que nous pouvons observer à quelques mètres, en compagnie des gorfous. Tandis que des jeunes lions de mer se prélassent sur les rochers, de fiers adultes aux crinières épaisses montent la garde. Ces pinnipèdes sont maîtres de ce royaume protégé. Les îles Snares constituent un écosystème parmi les plus préservés au monde, exempt de toute espèce invasive, et n’ayant jamais été exploité par l’espèce humaine. Cette forêt primaire lovée au cœur de l’océan Austral est d’ailleurs interdite d’accès pédestre, afin que ce bijou reste aussi sauvage qu’il le fut lors de sa formation il y a quelques dizaines de millions d’années.

Au cours de cette promenade pour le moins sportive, nous observons des pétrels géants et de majestueux Albatros de Buller, au bec noir cerclé de jaune or, lesquels viennent se poser sur l’eau près de notre Zodiac, tandis que des gorfous joueurs passent et repassent sous notre embarcation.

Après le déjeuner à bord, et un repos bien mérité, notre guide Vincent nous donne une conférence sur l’écosystème des îles que nous avons visitées. Puis, au deuxième soir de notre voyage, nous profitons du « cocktail du commandant » pour faire connaissance avec l’équipe d’hôtelleries et les marins du bord. Notre navire reprend sa route vers le sud, en direction des îles Aukland, autre joyaux néo-zélandais méconnu et rarement visité, qui constituent l’étape de demain sur la route du pôle sud.

Durant la nuit, notre navire a franchi le 50e parallèle sud. Nous arrivons en vue des îles Auckland. Cet archipel subantarctique néo-zélandais, perdu au milieu de l’océan Austral, sera le théâtre de notre excursion. Inhabitées, déchiquetées, et à plus d’un titre surprenantes, ces îles sont connues des naturalistes pour leur végétation exubérante, très inattendue à ces latitudes, mais davantage encore pour leur faune subantarctique.

Notre Zodiac file à vive allure vers un rivage encombré d’algues géantes qui forment une plate-forme naturelle sur laquelle nous débarquons. Le comité d’accueil sur la plage est constitué de plusieurs centaines de lions de mer, grands mâles hirsutes de couleur sombre, femelles placides de couleur jaune or protégeant leurs petits sur la plage de sable fin.

Il est peu courant de pouvoir faire une randonnée à la journée lors des croisières en Antarctique, c’est pourtant ce qui nous attend aujourd’hui : un circuit de 12 km à travers les étendues sauvages de l’île d’Enderby, au nord-est de l’archipel, dont le couvert végétal

ressemble à une jungle tropicale.

Alors que nous apprêtons à cheminer sur l’île, soudain, sortant de la végétation, de petits êtres bipèdes aux allures enfantines nous surprennent : voici le manchot le plus rare au monde, le Manchot Antipode, dont il n’existe que 1700 couples environ sur la planète (contre plus de 2 millions par exemple pour le Manchot d’Adélie).

Le Manchot Antipode est remarquable à plus d’un titre : c’est le seul manchot dont la tête est presque entièrement jaune or. Il est la seule espèce non éteinte de son genre (Megadyptes). C’est aussi (comme l’indique son nom latin) le plus grand des manchots subantarctiques après le manchot Royal. Peu farouche, ceux-ci nous observent avant de continuer leurs ballets, certains gagnant les flots à petits pas pour aller se restaurer, d’autres émergeant de l’eau pour regagner leur colonie en suivant de véritables « autoroutes à manchots » tracées à travers la végétation.

Nous donnons la priorité aux manchots avant de commencer à cheminer à travers une végétation herbacée de plus en plus dense, spectaculaire, à tel point que celle-ci nous dépasse parfois en hauteur : bienvenue dans le monde étrange des « mégaherbes », ou « mégaphorbiaies ». Ce gigantisme végétal en milieu subpolaire a toujours intrigué les scientifiques. Il s’explique notamment par l’abondance des nutriments importés par les oiseaux marins dans l’écosystème terrestre, et par la nécessité pour certaines plantes de développer de très larges feuilles

afin de capter le peu de lumière parvenant au sol aux latitudes australes.

Nous devons nous faufiler entre des Tussocks, des Anisotomes et des Bulbinella, à l’orée d’un bois de « rata » dont les fleurs rougeoyantes nous rappellent, malgré les apparences hivernales de cette journée au ciel chargé, que nous sommes bien en été.

Nous faisons le tour entier de cette petite île, le long des corniches rocheuses qui surplombent l’océan dans lequel s’ébattent quelques éléphants de mer et les lions de mer. Cette journée est l’occasion d’observer de nombreuses espèces emblématiques : l’Albatros fuligineux à dos clair, nichant en falaise ; la Perruche à front rouge ; la Sarcelle des îles Auckland, ou encore le Tomtit des îles Auckland, petit oiseau noir et blanc sautillant de branche en branche. À notre retour à la plage, nous passons devant le nid d’un Albatros Royal du Sud (l’oiseau ayant la plus grande envergure au monde avec l’albatros hurleur), tandis que nous survolent des pétrels géants aux cris inquiétants.

Après un repos bien mérité sur notre navire, l’équipe d’expédition nous présente différents aspects de la géologie régionale, et de la biologie des espèces rencontrées, tandis que le navire reprend sa route vers le sud — toujours plus au sud !

Nous nous réveillons par 52° de latitude sud. Après deux premiers jours consacrés à la visite des territoires subantarctiques néo-zélandaises, nous cheminons en plein océan en direction de l’Antarctique. Durant cette journée de navigation, plusieurs conférences sont proposées par Vincent, portant sur la faune et la flore de ces latitudes australes. Nous savons tout, ou presque, des mœurs particuliers (et parfois cannibales !) des lions de mer, des subtiles différences entre les phoques et les otaries, ou encore du programme de conservation du Manchot Antipode, espèce emblématique mais en voie de disparition.

Autour du navire, de grands oiseaux aux allures majestueuses montent et descendent, ce sont les albatros, seigneurs en leur royaume. Ils peuvent parcourir des milliers de kilomètres sans un seul battement d’aile, en exploitant l’énergie du gradient des vents : c’est le vol plané dynamique. L’un d’eux, d’ailleurs, vient se poser sur le navire. Un peu perdu, étourdi, il est pris en charge par notre chef d’expédition, qui procède, selon le protocole en vigueur, à sa protection et à son lâcher à l’arrière du navire, pour le grand bonheur des passagers. Cet albatros fuligineux à dos clair, que nous pouvons à cette occasion observer de très près, se pose initialement sur l’eau, avant de redécoller (sous les applaudissements !) et de reprendre son vol flamboyant au-dessus d’une mer bien d’un bleu profond de toute beauté.

Durant l’après-midi, nous procédons à la décontamination complète de nos vêtements, sac à dos et autres accessoires, afin de ne pas diffuser malgré nous des espèces potentiellement invasives. L’Antarctique et les îles subantarctiques sont particulièrement sujettes à des destructions par des espèces involontairement introduites par l’Homme. C’est pourquoi il faut traquer, dans les scratchs et au fond des poches, la moindre graine ou le moindre fragment végétal que nous aurions involontairement emprunté à la végétation des îles visitées les jours précédents.

Le soir, avant un délicieux repas, on nous présente au salon panoramique la destination du lendemain, à savoir l’île Macquarie : cet étrange paradis, refuge du très attendu Manchot Royal, sera la dernière escale australe avant le grand continent blanc.

Après une nuit de navigation, notre navire d’expédition se positionne en face d’une baie sauvage de la côte est de l’île de Macquarie. Cette anse sablonneuse, lovée entre des reliefs infranchissables, va nous accueillir pour une découverte de la faune sauvage – avec, en clou du spectacle, le très attendu manchot royal, sans nul doute le plus célèbre de toutes les espèces de manchots (avec le manchot empereur), et pour cause : de par ses couleurs flamboyantes, sa grande taille et ses comportements drolatiques, il déclenche depuis toujours l’affection des explorateurs, des voyageurs et des scientifiques.

Dès notre arrivée à la plage, lors de notre débarquement en Zodiac, comme si quelqu’un avait organisé un comité d’accueil, ces superbes petits êtres bipèdes et peu craintifs nous observent, à quelques mètres de nous. Ils se dandinent comme des enfants, tournent la tête pour nous dévisager, viennent même jusqu’à nous pour faire connaissance, avant de reprendre leur chemin.

La première rencontre avec les manchots royaux est souvent inoubliable : elle ressemble à un coup de foudre mutuel ! Les manchots n’ayant pas de prédateur terrestre (au stade adulte), ils n’ont aucune crainte des êtres humains, et n’ont nul réflexe de fuite, bien au contraire. Nous passons toute la journée à les observer, à contempler leur dense colonie où des adultes reproducteurs protègent leur œuf ou leur poussin, à comparer les étranges différences de couleur entre les individus, certains arborant une tâche orange vif, d’autre jaune pâle. Nous remarquons également des différences dans la couleur du bec qui peut aller du noir au rose-rouge en passant par l’orange, ces variations de couleur étant à la fois déterminée par l’âge et la condition physique de l’individu.

Le site choisi par notre chef d’expédition est exceptionnel puisqu’il recèle à la fois une colonie de manchots royaux, mais aussi l’inventaire presque complet des espèces emblématiques des latitudes australes : éléphants de mer et gorfous peuplent la plage. Les premiers s’engageant dans de virils combats entre mâles pour l’accès à la dominance sociale, les seconds traversant la plage à petits pas très vifs en direction de la mer pour aller se restaurer. Il nous faut bien une journée pour profiter du spectacle de la vie sauvage en subantarctique, quand celui-ci est riche et souvent étonnant.

Nous cheminons jusqu’à un point de vue sur une dense colonie de Gorfou de Schlegel, autres représentants de la famille des manchots, en pleine période de reproduction. Non loin de là, dans la végétation, nous observons des nids de pétrels géants et de labbes subantarctiques, dont les énormes poussins commencent à acquérir leur plumage de vol, perdant le duvet thermique de leur jeune âge.

La journée se termine en beauté puisqu’à l’horizon des orques sont aperçus, certes furtivement, mais nous rappelant que sous ses allures de paradis des manchots, les prédateurs rôdent toujours dans ce paysage subpolaire.

Dès l’aube, le ciel tumultueux de l’océan Austral s’ouvre et laisse place à de superbes éclaircies qui illuminent une couleur jaune dorée les versants montagneux de cette île inhabitée. Elle sera pour la deuxième journée consécutive le théâtre de notre exploration.

Notre navire d’expédition fait route vers la pointe nord de l’île Macquarie.

En matinée, nous retrouvons notre guide Vincent qui nous conduit en Zodiac à la découverte d’une colonie d’une espèce que nous n’avons pas encore observée : le gorfou sauteur. Ce robuste oiseau de la famille des manchots, doté d’une puissance musculaire impressionnante, enjolivé par deux aigrettes jaunes et un œil rouge vif, a le mérite de nidifier dans des endroits où aucun autre manchot ne viendra lui disputer son territoire – dans des éboulis improbables en bord de mer.

Nous les observons depuis le Zodiac, certains sautillant sur les rochers, d’autres jouant et s’ébattant dans l’eau autour de notre frêle embarcation, dans un décor de récifs outre-noirs et d’algues brunes géantes qui au gré des vagues oscillent comme de grands cheveux déposés à la surface de la mer.

Nous observons également le très rare cormoran des îles Macquarie, endémique, caractérisé par son œil bleu vif.

Au loin, nous apercevons la base scientifique du programme antarctique australien, posée sur un isthme à l’extrémité nord de l’île. Nous débarquons justement dans cette baie pour une excursion jusqu’à un point de vue à couper le souffle sur l’océan Austral. Depuis cette hauteur, tandis que des pétrels géants aux allures sanguinaires nous survolent, nous pouvons visualiser en direct le courant circumpolaire : côté ouest, la mer déchaînée et moutonneuse vient s’écraser en grands rouleaux contre la grève, tandis que de l’autre côté, à l’est, la côte protégée nous offre ses paysages aux lagons bleu turquoise où batifolent joyeusement des manchots royaux, le tout sous un ciel bleu fluo – rare à ces latitudes.

Cet instant perché, à contempler dans toute son immensité le « Grand Bleu » du « Grand Sud », restera sans doute comme l’un des points d’orgue de notre voyage.

Sur la plage, dans un chaos rocheux aux mille nuances de gris, nous cheminons entre des centaines de manchots royaux, de placides éléphants de mer et quelques otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande. Nous croisons également des manchots Papous.

Notre guide nous explique la triste origine des vestiges métalliques qui se trouvent sur notre chemin : ce sont des bouilleurs utilisés autrefois par les baleiniers qui à la fin du XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle ont exploité des éléphants de mer, des lions de mer et même des manchots pour faire commerce de leur graisse. Cette industrie est tombée en désuétude dans la première moitié du XXe siècle, permettant peu à peu la restauration des populations des espèces passées au bord de l’extinction.

Nous faisons connaissance avec un ranger local, vivant sur la base scientifique, qui nous explique sa vie peu ordinaire : elle a déjà vécu 4 ans sur ce bout du monde, dans lequel elle est responsable de la biosécurité, c’est-à-dire par exemple la vigilance quant à l’introduction d’espèces potentiellement invasives. Les scientifiques et les techniciens qui vivent dans cette minuscule station faite de quelques bâtiments battus par les vents ont pour dénominateur commun le goût et la passion pour la nature, les éléments, la vie sauvage et aussi la camaraderie, l’entraide et l’évidente sympathie (dont ils font preuve envers nous).

Après un déjeuner à bord du navire, l’après-midi nous réserve une nouvelle surprise : la visite en Zodiac de la plus grande colonie de manchots royaux de l’île, qui compte plusieurs dizaines de milliers de couples. Et dire que dans ce vacarme assourdissant, chaque individu est capable de reconnaître son partenaire et son poussin à leurs vocalisations… Les manchots royaux, fidèles à leurs habitudes, font montre d’une grande curiosité, venant inspecter notre zodiac, tournant autour et passant même parfois en dessous, sortant la tête de l’eau et nous regardant, pour le plus grand bonheur des photographes.

Le soir, au soleil couchant, depuis les ponts extérieurs, Vincent nous montre quelques oiseaux, des prions antarctiques, un albatros royal du Sud (le plus grand oiseau au monde en terme d’envergure !), des océaniques tempêtes, des pétrels géants antarctiques, entre autres. Au loin disparaît la silhouette de l’île Macquarie que nous quittons en direction du Sud, le Grand Sud, pour plusieurs jours de navigation, au-delà de la convergence antarctique, puis au-delà du cercle polaire.

Au sud, toujours plus au sud, telle est notre devise…

Ce célèbre ver de Paul Valery pourrait à lui seul résumer cette première journée de navigation vers la mer de Ross, aux confins de l’Antarctique.

Dès l’aube, sous un ciel charmeur, et sur des eaux assagies, notre navire d’expédition trace sa route sur un océan dépourvu du moindre horizon terrestre. Atteindre l’Antarctique n’est pas chose aisée, mais c’est le propre des grands voyages que de faire face à une certaine solitude – salutaire solitude..! Une étrange solitude « de groupe » à bord d’un navire que connurent jadis les équipages des premiers explorateurs, des pionniers et des baleiniers de l’extrême en quête de leur destin en des zones alors non cartographiées.

En matinée, nous assistons à deux conférences successives, l’une abordant les secrets des baleines des eaux antarctiques, l’autre revenant sur l’étrange écosystème de l’île Macquarie. Au cours de cette deuxième présentation, donnée par Vincent, nous en apprenons un petit peu plus sur la douloureuse histoire de ce joyau subantarctique, île jadis ravagée par plusieurs centaines de milliers de lapins, rats, souris, chats (introduits par les pionniers) – mais île aujourd’hui sauvée après un programme d’éradication des espèces invasives qui fait figure de modèle à l’échelle internationale dans le domaine de la biologie de la conservation. En effet, au moyen d’hélicoptères, de milliers de pièges, et de campagnes active de chasse au lapin grâce à des chiens spécialement entraînés pour cela, l’île a été déclaré libre de toute peste animale en 2014, et depuis, comme nous avons pu le constater hier en marchant jusqu’au point de vue de l’isthme d’Anare, la végétation (luxuriante, exubérante) reprend ses droits.

L’après-midi, judicieusement postés à la poupe du navire, bénéficiant des accès extérieurs dont les portes s’ouvrent sur le dôme étincelant et perpétuellement inquiétant de l’océan Austral, nos guides d’expédition nous offrent une séance de « birdwatching », c’est-à-dire d’observation des oiseaux, lesquels offrent leurs volutes ailées aux crêtes écumeuses des flots. Si le vent manque pour observer des albatros qui dépendent intimement des bourrasques pour planer à l’infini, nous voyons passer les flèches grises et bleutées de Prions de la Désolation, de divers pétrels et de quelques océanites.

Nous assistons également à une conférence sur la géologie fascinante de l’île de Macquarie : c’est en effet le seul endroit au monde où des fragments de manteau terrestre remontent à travers la croûte océanique pour affleurer à la surface. Nous avons vu les preuves de cette extrusion depuis nos Zodiacs, hier, face aux falaises de laves en coussins typiques de phases extensives de la croûte terrestre.

Les longues traversées étant propices aux moments instructifs, l’une des guides de l’expédition, Agnès, nous offre également une conférence sur les Albatros, seigneurs des vents et des vagues, dont les 22 espèces offrent leur lot de surprises – albatros tropicaux aux parades hilarantes ; albatros géants dont l’envergure dépasse 3 mètres ; voyages en mer de plus de 10 000 kilomètres détectés au moyen de capteurs satellitaires. Samuel nous présente également les particularités des algues géantes qui nous ont accompagné sur les rivages des îles subantarctiques, les fameuses Durvillaea dédiées à l’un de nos plus grands explorateurs français, Dumont D’Urville.

Tandis que la nuit se fait attendre (car les jours rallongent en direction du cercle polaire !), les températures tombent : alors qu’il faisait 7 degrés le matin, il ne fait plus que 3 degrés ce soir : nous franchissons le front polaire, entrant donc officiellement dans les eaux Antarctiques, par 57 degrés de latitude sud.

Tout en franchissant le 55ème parallèle, nous assistons à différentes conférences : une présentation des manchots antarctiques par Steven, professeur d’université qui travaille depuis 30 ans sur les manchots Adélie ; une introduction à la glaciologie du grand continent blanc par Bryan, un autre professeur d’université ; une présentation au sujet des étonnants fossiles de manchots géants, datant d’il y a plus de 35 millions d’années, par notre guide Vincent. Il fut un temps en effet où l’Antarctique abritait une dizaine d’espèces de manchots de grande taille, sous un climat tempéré voire subtropical, durant l’Eocène. L’espèce la plus spectaculaire est le Palaeeudyptes klekowskii, surnommé « manchot colossal ». Selon certaines estimations, ce géant devait dépasser 2 mètres de hauteur et peser environ 115 kg (soit plus du double du manchot empereur, le plus grand des manchots actuellement sur la planète Terre).

Cependant, le programme des conférences est annulé, par prudence, chacun étant invité à se reposer dans sa cabine pour y contempler le spectacle sublime de la mer déchaînée. Nous étions venus pour observer la nature dans toute sa puissance, et nous sommes servis. Si la mer s’était montrée plutôt clémente depuis le début du voyage, nous permettant de réaliser de nombreuses sorties dans les îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande d’Australie, l’océan Austral a décidé de montrer ses muscles, pour le plus grand bonheur des photographes, ou des passagers en quête d’un sentiment d’aventure.

Avec des creux de 6 à 10 m, générés par des vents violents issus d’un système dépressionnaire en formation, l’océan Austral se révèle dans toute sa splendeur sauvage. Des paquets de mer viennent s’écraser contre les vitres panoramiques du salon. Le navire tangue d’un côté puis de l’autre, en une lente oscillation qui invite à la prudence. La vaisselle vole en éclats, car composer avec la houle n’est pas chose aisée. Bienvenue dans les soixantièmes hurlants.

Nous vivons en direct les turbulences atmosphériques et océaniques associées au courant circumpolaire, ce vaste flux marin qui tourne d’est en ouest tout autour du grand continent blanc, avec un débit 135 fois supérieur à tous les fleuves du monde réunis. Ce vaste courant, le plus puissant courant océanique au monde, engendre des tourbillons à l’infini qui ont empêché bien des explorateurs de découvrir le continent. L’Antarctique est en effet le dernier continent à avoir été découvert, dans les années 1820.

À propos d’exploration, nous célébrons un anniversaire bien particulier. Au petit matin du 17 janvier 2023, tandis que l’océan se calme, nous franchissons le cercle polaire antarctique, par 66°33 de latitude sud. Or, Vincent remarque une coïncidence fortuite, mais assez exceptionnelle pour être soulignée. Le voilà qui surgit de sa cabine, sortant de ses lectures, pour informer l’équipe d’expédition et les passagers d’un anniversaire pour le moins inattendu, qui n’était pas calculé mais qui nous ravit.

Le 17 janvier 1773, le capitaine anglais James Cook fut le premier à franchir le cercle polaire antarctique dans l’histoire humaine, avec son équipage, à bord du HMS Resolution, au cours d’un très célèbre voyage à la recherche du grand continent Austral qui n’était pas encore connu au XVIIIe siècle.

Or, aujourd’hui, 17 janvier 2023, nous franchissons à notre tour le cercle polaire antarctique : c’était il y a, jour pour jour, 250 ans ! Soit un quart de millénaire. Cette coïncidence étonnante nous amène organiser une célébration à bord comme il se doit. Emmitouflés, sous la neige tombante, nous buvons un vin chaud tandis que le chef d’expédition prononce un discours en hommage aux explorateurs polaires sur les ponts extérieurs.

Cerise sur le gâteau, les premiers icebergs géants apparaissent à l’horizon. Un immense iceberg tabulaire, étincelant sous le soleil, semble dériver comme un paquebot fantôme. Il sera suivi par bien d’autres icebergs, de plus en plus nombreux à mesure que nous progressons vers le sud. Samuel, l’un de nos guides, donne une conférence d’introduction à la région de la mer de Ross, notre destination, ce qui nous permet de comprendre l’histoire particulièrement riche du secteur, et de visualiser les cartes de glaces.

De la glace, justement, nous en observons alors que le navire franchit un premier champ de glace de mer, constitué de débris compacts de la banquise ayant subi la débâcle. Nous progressons à une vitesse très modérée, inférieure à un nœud, à travers ce champ de glace qui confère un aspect lunaire à l’océan. Des plaques de banquise heurtent à grand fracas la coque du navire, tandis que nous nous postons à la proue du navire ou bien dans les salons d’observation pour contempler le chemin que parvient à se frayer l’Heritage Adventurer à travers cet océan soudainement solidifié !

Icebergs, glaces, premier pétrel Antarctique et premiers manchots Adélie (en train de marsouiner) : après cette longue traversée, nous sommes définitivement en Antarctique. Mais le continent à proprement parler est encore loin, et nous naviguons au long du 180e méridien est, plein sud. Demain, d’après les calculs de l’équipe d’expédition, nous pourrons enfin crier « Terre ! ».

L’Antarctique s’offre à nous ! Tandis que nous naviguons entre des icebergs, par 70 degrés de latitude sud, un fin liseré noir surmonté d’un immense dôme blanc est aperçu l’horizon : Terre !

Plus nous approchons de la côte, que les manchots Adélie se font nombreux, tantôt marsouinant dans l’eau, tantôt se reposant par petits groupes sur des plaques de glace dont la palette de couleurs varie du blanc pur au bleu cobalt en passant par le turquoise et le bleu de Prusse.

Nous sommes maintenant enfin arrivés dans la mer de Ross, grande enclave maritime qui édente le continent. Ce n’est qu’en 1841 que cette mer, la plus éloignée du monde — mais aussi la moins soumise à l’influence anthropique d’après diverses études scientifiques –, fut découverte, par le navigateur James Clarck Ross. Elle est l’habitat du très rare Phoque de Ross, dont nous apercevons quelques exemplaires sur la banquise lors de notre approche de la côte. Tout le monde se donne alors rendez-vous sur les ponts extérieurs, jumelles et appareils photographiques en main, pour observer ce discret pinnipède, rarement observé, lequel prend un bain de soleil en compagnie de quelques phoques crabiers.

Le paysage est à couper le souffle : sous un soleil changeant, nous apercevons les hautes falaises du Downshire et le cap Adare, qui constituent l’extrémité ouest du secteur de la région de Ross. Ce qui nous surprend premier abord, c’est la dimension gigantesque du paysage qui s’offre à nous de manière panoramique. Il faut prendre la mesure de l’immensité des lieux : la mer que nous apprêtons à visiter fait près de 800 km de large, et baigne des falaises de glace dont l’épaisseur varie 200 à 900 m, la fameuse « barrière de glace » de Ross, dont la surface équivaut à celle de la France. Pour ceux qui ont déjà visité la péninsule Antarctique, où tout est concentré dans un petit secteur, l’entrée dans la région de la mer de Ross intimide, un peu comme si nous rentrions dans une vaste cathédrale après avoir visité une chapelle de quartier.

Durant cette navigation d’approche, un scientifique à bord nous donne une conférence sur l’Histoire géologique de l’Antarctique, singulier continent, qui abritait il y a encore une centaine de millions d’années des forêts tempérées peuplées de dinosaures, mais qui depuis environ 35 millions d’années, après s’être séparé de tous les autres continents sous l’influence de la tectonique des plaques, s’est peu à peu englacé pour recouvrir l’aspect désolé mais fascinant que nous lui connaissons aujourd’hui.

Le cap Adare, premier lieu de notre débarquement sur le continent antarctique, est un lieu chargé d’Histoire. C’est ici précisément ici qu’a eu lieu le tout premier hivernage à terre en Antarctique, lors de la fameuse expédition « Southern Cross », en 1898-1899. Nous apercevons d’ailleurs les vestiges de l’une des huttes construites lors de cette expédition, qui n’est ni plus ni moins le tout premier refuge construit sur le grand continent blanc, il y a 125 ans, par les pionniers que furent les membres de l’expédition de Borchgrevink.

C’est également au cap Adare que l’espèce humaine aurait mis pour la première fois le pied sur le continent antarctique, en 1895 — ou bien pour la deuxième fois si l’on prête crédit au journal de bord du capitaine Davis, un baleinier, lequel aurait, en 1821, envoyé quelques matelots fouler la péninsule Antarctique à la recherche de phoques.

Ces lieux historiques sont investis par les seigneurs de leur royaume : les manchots Adélie. Ceux-ci constituent au Cap Adare la plus grande colonie du tout le continent Antarctique. Plus d’un million d’oiseaux y aurait été dénombrés. Après une croisière en zodiac au milieu des glaces, nous les observons en train d’aller et venir entre la mer et leur colonie, certains se faisant courser par leurs poussins affamés, d’autres se reposant sur leur nid rudimentaire composé de cailloux. Nous pourrions les observer pendant des heures tant ils sont comiques et touchants, avec leurs attitudes enfantines. Plusieurs phoques sont aperçus, le phoque de Weddell et le mythique léopard de mer, qui s’approche en Zodiac pour faire connaissance, avant de poursuivre son chemin.

La visite des huttes historiques, spartiates et dépouillées, permet de nous représenter ce que fut le tout premier âge de l’exploration polaire, celui ayant été construit à la fin du XIXe siècle, à l’aube de l’âge héroïque de l’exploration polaire.

Comme il y a des scientifiques à bord du navire, cette sortie à terre est également l’occasion, pour les volontaires, de participer à un programme d’échantillonnage mené par Steven, spécialiste du manchot Adélie, qu’il étudie depuis les années 1990. Celui-ci nous invite à l’aider à échantillonner des cadavres de manchots, lesquels sont riches en informations concernant le régime alimentaire par exemple, au travers de l’analyse des isotopes des ossements.

Le soir, tandis que nous prenons un repas peu avant minuit après cette première riche et longue journée en Antarctique, une superbe lumière jaune or puis orange jette de la poudre d’or sur les icebergs à l’horizon, ce qui nous conduit à rester éveillés pour tirer le portrait de ce paysage irréel. Mais le soleil ne se couchera pas : c’est le jour polaire.

Nous nous réveillons par 71° de latitude sud, sous un ciel bleu quasi méditerranéen. Nous sommes pourtant à l’orée de la mer de Ross, filant sur notre zodiac à vive allure en direction de l’île de Foyn. Cette île fut nommée en hommage à Foyn, l’inventeur norvégien du harpon explosif qui fit prospérer les baleiniers – mais qui conduisit tant de cétacés au bord de l’extinction. Ce minuscule îlot volcanique, appartenant à l’archipel des îles de la Possession, est le théâtre d’une excursion en zodiac à la rencontre des manchots adélies. Vincent nous guide à travers le « brash » jusqu’à un phoque crabier qui se prélasse sur un « floe » — on appelle brash une purée de glace fondue flottant à la surface et « floe » une large plaque de banquise dérivante.

A l’horizon, nous apercevons pour la première fois la chaîne des monts Transantarctiques dans toute sa splendeur, immense collier de sommets englacés qui culminent à plus de 4000 mètres dans le secteur où nous nous trouvons, celui des monts de l’Amirauté. Imaginez les Alpes entièrement couvertes de glaciers et posées dans une baie d’un bleu outremer.

Nous faisons le tour de l’île à la découverte de structures volcaniques étonnantes, de véritables piliers sortant des flots tels les colonnes d’un temple antique englouti. Nous observons des orgues basaltiques aux courbes étonnantes, tandis que des manchots adélie marsouinent tout autour de nous. Quelques milliers de manchots d’Adélie se reproduisent sur l’île, aux côtés de labbes antarctiques qui sont leurs prédateurs.

L’après-midi est consacré à une navigation vers le sud – toujours plus au Sud ! – à travers la banquise, jusqu’à ce qu’un invité surprise ne soit repéré à l’horizon. Il est bien là, le très attendu seigneur des manchots, le plus secrets des oiseaux du grand sud : l’Empereur.

Le navire s’approche doucement pour nous permettre de l’observer depuis la proue. Cet adulte isolé, debout sur sa plaque de glace, immobile, dévoile ses ornements orange et jaunes, dans l’immensité silencieuse de la banquise. Les conditions d’observation sont excellentes, sous ce beau ciel bleu et lumineux. Il s’agit d’un adulte en mue. En janvier, la plupart des Empereurs sont en mue, et évite de trop nager, pendant quelques semaines. Ainsi, nous pouvons les observer dans d’assez bonnes conditions – et nous en verrons d’autres.

Le soir, l’équipe d’expédition nous réserve une autre surprise de taille : notre premier débarquement sur la banquise. Débarquer sur la banquise est une expérience étonnante : nous marchons sur l’eau ! Des zodiacs nous déposent prudemment sur des plaques sélectionnées et sondées par nos guides. Le tout sous la lumière dorée du soir austral. Les marins de l’équipage sont aussi récompensés pour leur rude travail, car tous sont également emmenés par nos guides pour être de l’aventure. Visiteurs impromptus, des manchots d’Adélie et des pétrels des neiges viennent observer notre curieux ballet.

Nous nous réveillons au milieu de la mer de Ross, par 73 degrés de latitude sud. Sous un ciel bleu digne de l’été austral, à perte de vue, s’étend la banquise… Des cathédrales de glaces, à l’horizon, dérivent infiniment lentement entre les plaques de glace. En janvier, la glace de mer est encore dense et nous consacrons la journée à une navigation scénique à travers ces « ices floes » (nom donné aux plaques de glace dérivantes de taille moyenne). Imaginez une mosaïque de tessons blancs constellant un océan bleu-noir. Notre objectif est d’atteindre une polynie, dans la baie de Terra Nova (on appelle polynie une large zone d’eau libre entourée de glace ; elles se forment typiquement au printemps, sous l’influence des vents catabatiques et des eaux chaudes sous-jacentes, et sont le siège d’intenses floraisons algales). Ce large espace d’eau libre, visible sur les cartes satellitaires, nous offrira un passage vers la côte et nous permettra de descendre à terre. Encore faut-il l’atteindre ! Un voyage en Antarctique n’est pas un itinéraire fléché, et l’abondance de la glace nous inviter à recalculer notre itinéraire heure par heure.

Outre le programme de conférences, la journée est animée par la découverte d’un petit groupe de manchots empereurs qui muent sur le « pack » (ainsi appelle-t-on la glace continue). Le navire se stabilise au bord de la banquise et une sortie est organisée, pour celles et ceux qui le souhaitent, à la rencontre de ces sphénisciformes flegmatiques.

Il faut pour cela marcher dans une véritable tempête de neige qui provoque un spectaculaire « white out » : tout est blanc, majestueusement blanc, le ciel comme les montagnes et comme la banquise que nous foulons pour la deuxième fois. Une couche de neige d’environ 50 cm, surmontant une couche d’eau salée, rend l’approche délicate. Il faut marcher avec rigueur et ténacité pour s’avancer vers les manchots pour qui ces conditions semblent faciles à vivre – mais qui donnent une aperçu de l’incroyable défi surmonté par les pionniers de l’âge héroïque polaire, au début du XXe siècle, lesquels s’étaient donnés pour mission de conquérir le pôle sud sans aucun matériau moderne ni moyen de communication…

A l’arrivée, après cette rude mais revigorante marche, nous sommes récompensés par l’observation, à une dizaine de mètres environ, d’un manchot empereur venu nous observer avec curiosité. Malgré le blizzard, les sourires naissent sur les visages des courageux photographes. Depuis le bateau, celles et ceux qui ont préféré rester à bord contemple notre colonne de pénitenciers progresser dans la neige, ainsi que les manchots dont les silhouettes s’effacent et ressurgissent dans la tempête.

Des manchots d’Adélie se joignent à la partie. Curieux, ils font de la luge sur le ventre pour nous observer et scruter les détails du navire. Il n’y a pas plus amusant que ces petits manchots agiles et communicatifs qui n’hésitent pas à tourner autour de nous. La tempête se calme enfin, et nous pouvons reprendre notre route dans la banquise dérivante…

La nature gouverne. Nous sommes en Antarctique. Une deuxième journée de navigation à travers une glace dense est nécessaire pour tenter de retrouver de l’eau libre et un accès à la côte. Le navire avance à faible allure, d’un à trois nœuds, pour se frayer un chemin dans un labyrinthe de glace de mer… Il faut tester plusieurs passages, parfois faire demi-tour… et surtout faire preuve de patience… La mer de Ross, la plus éloignée du globe, n’est pas une croisière sur la seine.

Plusieurs conférences nous sont présentées pour s’instruire pendant cette progression polaire : les bases et la géopolitique de l’Antarctique (par notre guide Vincent) et le Manchot Empereur (par Samuel). Samuel a longtemps travaillé auprès des manchots empereurs au cours de son hivernage en Terre Adélie et sa passionnante présentation nous en apprend davantage encore sur le cycle de reproduction de cette espèce, la seule espèce (tous animaux confondus) à mettre au monde son petit au cœur de l’hiver polaire. Instant émouvant, Samuel nous narre la transmission de l’œuf depuis les pattes du papa manchot jusqu’à celles de la maman, étape délicate du cycle de reproduction, au cours de laquelle l’œuf ne doit pas rester trop longtemps sur la glace sous peine de geler.

Les conditions météorologiques sont excellentes. Un soleil éclatant rend notre progression dans la glace étonnamment irréelle, lunaire, comme si nous étions hors du temps. Des pétrels des neiges font leur apparition, intrigants oiseaux intégralement blancs, endémiques de l’Antarctique, discrets cousins des albatros, à la longévité surprenante — plus de 60 ans malgré la rigueur du climat.

D’autres manchots empereurs, solitaires, sont aperçus sur la glace de mer, tantôt à tribord, tantôt à bâbord, ainsi que quelques phoques crabiers. Le soir, des présentations sur le phoque de Ross et la géographie environnante (l’île Coulman) sont données au salon panoramique…

Mais le moment le plus inoubliable de cette journée est le ballet que nous offrent deux manchots adélie qui, pour une raison mystérieuse, ont décidé de suivre le navire pendant près d’une heure. Ils sautillent de plaque en plaque, s’arrêtent, nous observent, hésitent, repartent, plongent pour rattraper leur retard, disparaissent dans les eaux noires avant de ressurgir à quelques mètres du navire et de poursuivre leur ballet à l’infini. Curiosité ? Jeu ? Nul ne le sait… Leur insistance à nous suivre, leurs regards, leurs déambulations dans les remous du navire sont si comiques que les passagers applaudissent chacune de leurs retrouvailles avec le navire…

Vers minuit, alors que le soleil est bas sur l’horizon, une belle lumière pâle éclaire de manière quasi rasante la banquise morcelée, où un dernier Empereur, stoïque, imperturbable, se repose sur son socle blanc comme une statue antique. Nous le laissons à sa grandeur, tout en continuant notre périple vers le Sud.

Le soleil est toujours omniprésent sur l’horizon infini et constellé de glaces, par 74° de latitude sud. Le navire s’extrait de la glace pour rejoindre l’eau libre et descendre en direction de la barrière de glace de Ross. Au cours de cette journée de navigation, un léopard des mers est aperçu sur une plaque de glace et nous stabilisons le navire pour l’observer. Ce super-prédateur à la fourrure tachetée se prélasse sous un soleil quasi méditerranéen.

Un peu plus tard, d’autres clameurs se font entendre depuis les ponts extérieurs : un évènement inhabituel se produit. Des centaines de pétrels des neiges suivent le navire. Une estimation réalisée par des scientifiques permet de dénombrer plus de 700 pétrels des neiges sur les 360° de l’horizon. De lointaines baleines de Minke se joignent à la partie, pêchant à l’horizon. On aperçoit leurs souffles cristallins embrumer le ciel bleu. Les pétrels nous suivent pendant plus d’une heure, profitant de l’aspiration du navire, allant et venant au-dessus de nos têtes, parfois à quelques mètres seulement, tel un ballet de flocons de neiges.

Cet oiseau strictement Antarctique, d’un blanc immaculé, fut décrit par l’équipage de James Cook, lors de la première expédition à franchir le cercle polaire Antarctique, en 1773. Son nom latin, Pagodroma signifie littéralement « le coureur des glaces ». C’est l’oiseau de tous les extrêmes : capable de vivre jusqu’à 61 ans (d’après une observation faite en 2017), on connaît un site de reproduction situé à plus de 440 kilomètres à l’intérieur du continent Antarctique, sur le glacier de Greenall, loin des rivages : cela fait de cet oiseau l’être vivant à se reproduire dans les conditions les plus englacées, plus encore que l’Empereur lui-même.

Samuel revient sur cet oiseau mythique lors des conférences du soir, complétées par une intervention d’Agnès sur le phoque crabier. D’autres conférences ont complété notre journée, notamment sur l’expédition trans-antarctique (par l’historien John), l’écologie marine de la mer de Ross (par le Professeur Steven, puis par notre guide Vincent), et l’histoire de Terra Australis Incognita (par Vincent également).

Après plusieurs jours de navigation vers le sud, et des périples labyrinthiques dans la glace de mer, nous touchons au but, par 77° degrés de latitude Sud. La voici !

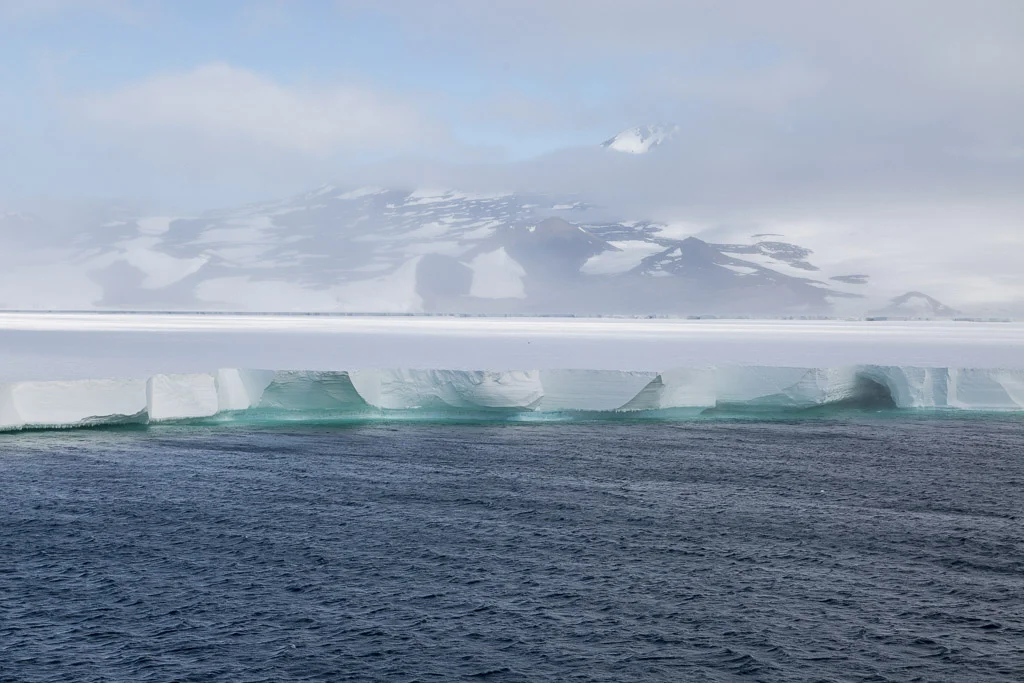

A l’horizon, d’abord, apparaît un fin liseré blanc, quasiment indiscernable. Après une annonce de la passerelle, tout le bateau se rend sur les ponts extérieurs, jumelles en main. Plus nous nous approchons, plus elle se révèle, l’objectif principal de notre voyage, la plus grande falaise de glace de la planète : la barrière de glace de Ross.

Sur plus de 800 km de long (!), ce mur gelé se hisse au-dessus des flots de la mer de Ross, au cœur de l’Antarctique. Après quelques heures d’approche, le navire se positionne à quelques encablures pour la longer et nous en révéler toutes les beautés. Nous l’observons pendant plusieurs heures depuis le navire.

Sa hauteur impressionnante (jusqu’à 50 mètres au-dessus des flots) cache une épaisseur immergée presque invraisemblable : selon certaines mesures elle fait jusqu’à près de 900 mètres d’épaisseur par endroits ! Oui, près d’un kilomètre de glace dévale de l’immense calotte antarctique où elle s’est accumulée au cours des centaines de milliers d’années. Une grande partie de la calotte polaire de l’Antarctique de l’Ouest se déverse vers cette plateforme glaciaire flottante dont la surface équivaut à celle de la France (c’est la plus grande des 12 plateformes du grand continent blanc). Elle est si grande qu’elle recouvre même deux îles que personne n’a jamais pu fouler, puisqu’elles sont entièrement ensevelies sous la glace.

Nous observons la barrière de Ross depuis les ponts 7 et 8 de l’Heritage Adventurer, au plus haut, pour en admirer toute l’amplitude, sous de belles lumières changeantes et un ciel variant du bleu fluo au noir intense, au gré des brusques changements de temps typiques de l’antarctique. L’observation de cette barrière est sans conteste le point fort du voyage. L’atteindre ne fut pas chose aisée. Il est cependant paradoxal de douter que ce qui fait notre joie, et déclenche des myriades de clics de la part des photographes, fut jadis l’objet d’une grande déception pour son découvreur, le capitaine James Clark Ross.

Celui-ci, à l’époque, avait pour objectif d’atteindre le pôle Sud (ou du moins de s’en approcher au plus près) par une voie navigable, et quelle ne fut pas sa déception de découvrir face à lui cet obstacle insurmontable : « tenter de traverser cette barrière serait comme vouloir naviguer à travers les falaises de Douvres », avait-il alors écrit dans son journal, fin janvier 1840. Son expédition avait été contrainte à rebrousser chemin, non sans avoir battu le record de la latitude la plus australe jamais atteinte à l’époque, 77°10.

C’est précisément à cette latitude que nous trouvons. Les conditions météorologiques sont clémentes, nous permettant non seulement d’observer le front de glace et son plateau, mais aussi le paysage environnant, marqué par l’imposant volcan « Terror ». Celui-ci fut justement nommé en hommage à l’un des deux navires de l’expédition de James Clarck Ross. Il s’élève au-dessus de nous à plus de 3200 mètres. Il est l’un des sommets de l’île de Ross, île si vaste que nous n’en voyons pas la fin. De cette barrière est né l’un des plus célèbres icebergs, nommé B15, lequel en l’an 2000 s’était détaché de la plateforme glaciaire de Ross : ce petit « glaçon » dont la surface dépassait celle de la Belgique avait mis près de 20 ans à se disloquer et à disparaître dans l’Océan Austral. Ces derniers débris ont été suivis par satellite jusqu’en 2018. Un monstre de glace. Mais pourtant un confetti à l’échelle de la totalité de la plate-forme.

C’est précisément à cette latitude que nous trouvons. Les conditions météorologiques sont clémentes, nous permettant non seulement d’observer le front de glace et son plateau, mais aussi le paysage environnant, marqué par l’imposant volcan « Terror ». Celui-ci fut justement nommé en hommage à l’un des deux navires de l’expédition de James Clarck Ross. Il s’élève au-dessus de nous à plus de 3200 mètres. Il est l’un des sommets de l’île de Ross, île si vaste que nous n’en voyons pas la fin. De cette barrière est né l’un des plus célèbres icebergs, nommé B15, lequel en l’an 2000 s’était détaché de la plateforme glaciaire de Ross : ce petit « glaçon » dont la surface dépassait celle de la Belgique avait mis près de 20 ans à se disloquer et à disparaître dans l’Océan Austral. Ces derniers débris ont été suivis par satellite jusqu’en 2018. Un monstre de glace. Mais pourtant un confetti à l’échelle de la totalité de la plate-forme.

Ce qui surprend, une fois de plus, c’est le gigantisme du paysage. Entre la barrière de glace et les sommets enneigés de l’île de Ross aux sommets volcaniques monstrueux, se love une « minuscule » colonie de manchots d’Adélie, celle du Cap Croziet, tâche claire à peine discernable, qui compte pourtant plusieurs centaines de milliers d’oiseaux. C’est la deuxième plus grande colonie d’Adélie du continent, en lien avec la haute productivité de la polynie adjacente.

Pour nous accompagner dans notre navigation tout au long de la barrière de glace, un groupe d’orques est aperçu, donnant un aspect encore plus magique à ce paysage intemporel. Ce « pod » (ainsi nomme-t-on les groupes familiaux socialement constitués) croise au long de la barrière de glace, en chasse, au milieu des manchots d’Adélie. La mer de Ross est un lieu de présence régulière des orques, ou « baleines tueuses », dont on vient de découvrir l’important répertoire vocal, justement en mer de Ross. Vincent, notre guide, donnera d’ailleurs une conférence sur les vocalisations et le langage complexe des orques de la mer de Ross, tel que révélé dans une étude menée à la station de McMurdo, non loin de la.

Les spécialistes des mammifères marins à bord, s’aidant des clichés des meilleurs photographes, permettent d’attribuer les orques observées aujourd’hui aux types B et C. Il existe en effet plusieurs écotypes de ces espèces fascinantes (A, B, C, et D, pour simplifier).

A la poupe du navire, une célébration spéciale est donnée, verre en main, pour ponctuer nos observations d’un moment convivial. Le soir, l’équipe d’expédition organise des présentations pour nous en apprendre plus sur : l’histoire de l’exploration des lieux par James Clark Ross et ses successeurs ; sur l’histoire de la découverte de la première colonie de manchots empereurs justement non loin d’ici ; sur l’histoire de la première photographie du poussin de manchot empereur réalisée au cours de cette expédition. Steven, le chercheur spécialiste des manchots, nous explique ses recherches actuellement menées sur site : nous observons d’ailleurs le camp des scientifiques depuis le bateau, aux abords d’un glacier.

Nous sommes à 77°C Sud, proche de la limite extrême des eaux navigables dans l’hémisphère sud, au plus près du pôle. C’est d’ici que sont parties les expéditions de Shackleton et de Scott, au début du XXème siècle, Shackleton étant le premier à traverser la plateforme de Ross. Notre voyage, qui s’intitule justement « sur les traces de Scott et de Shackleton », va nous conduire au plus près de ces lieux de mémoire, car nous allons dans les jours qui suivent chercher à nous rapprocher des sites historiques, les émouvants refuges et vestiges de ces expéditions héroïques au bout du monde.

Le propre de l’Antarctique et de déclencher à la fois les sentiments de fascination (la barrière de glace, les grottes peu étincelantes, le ballet des orques et des manchots) et … d’épouvante : c’est sur le plateau glacé et « lunaire » de la plateforme de glace de Ross, hostile à toute forme de vie, balayée par des vents catabatiques d’une dangerosité extrême, qu’a disparu pour toujours l’expédition de Scott, du retour du pôle sud. Le 29 mars 1912, Scott laissait dans son journal la dernière mention écrite, avant de succomber avec son équipage, suite à des températures extrêmes, inférieures à -40°.

Nous savons que leur tente et les dépouilles des 5 membres de cette épopée tragique (qui ont été laissées sur place à l’époque) se trouvent quelque part sur cette plateforme, véritable tombeau de glace, et que ces funestes dépouilles seront libérées par la glace (qui avance lentement) vers 2050 environ, pour rejoindre à jamais les profondeurs silencieuses de l’océan…

Cette journée est consacrée aux paysages glacés de l’île de Ross. Malgré une glace de mer dense, qui nous conduit à tester plusieurs approches, nous nous faufilons à travers la banquise pour observer le Cap Crozier puis le Cap Bird, où d’importantes colonies de manchots d’Adélie sont aperçues à l’horizon. Celle du Cape Crozier est la colonie de manchots d’Adélie la plus australe du monde, ce qui nous rappelle à quel point nous sommes éloignés, à 77° de latitude Sud — la latitude 78° étant la plus australe des latitudes navigables.

Le paysage, blanc à perte de vue, est fendu à l’horizon par l’imposant « Polar Star », brise-glace américain, qui ouvre la voie au Cargo « Ocean Giant » lequel assure l’approvisionnement de la base de McMurdo, à quelques encablures. Ce sont d’ailleurs les deux seuls navires que nous avons croisés tout au long de notre périple en mer de Ross. Ceux-ci nous rappellent que la région est un haut lieu de recherche scientifique et géographique.

Sur les plaques de glaces sont aperçus des phoques crabiers, des manchots d’Adélie, de rares manchots empereurs et quelques phoques de Weddell. Ils se prélassent sous un soleil éclatant, tandis que des clameurs se font entendre dans les radios de nos guides : après une longue attente, le volcan Erebus apparaît à l’horizon, à mesure que nous contournons le cap. Nous observons son cratère sommital dénudé sur fond de ciel bleu.

L’Erebus est un volcan mythique : c‘est le volcan actif le plus austral du monde, l’un des seuls à posséder un lac de lave permanent à son sommet couvert de glaces étincelantes… C’est un lieu où la roche est liquide mais l’eau est solide ! Il culmine à près de 3800 mètres, presqu’entièrement revêtu de sa robe blanche. Il fut escaladé pour la première fois au début du XXème siècle par des membres de l’expédition de Shackleton. Sa forme conique nous indique qu’il s’agit d’un volcan relativement « récent », datant d’environ 1 à 2 millions d’années « seulement ».

L’après-midi, notre guide Vincent nous donne une conférence portant sur les vocalisations étranges et intrigantes des Orques (que nous avons pu observer hier en train de longer la barrière de glace), ainsi que sur leurs stratégies de chasse uniques au monde, exigeant une coopération hors du commun entre ces animaux à l’intelligence redoutable.

En fin de soirée, nous organisons une sortie zodiac qui nous permet de naviguer au plus près de la glace et de ses hummocks (crêtes de compression) aux teintes bleu vif, pour observer des manchots, un phoque de Weddell aux airs comiquement placides, et surtout mettre pied à terre sur l’île de Ross pour quelques minutes symboliques : nous foulons l’île la plus australe du monde, aux plages volcaniques noires constellées de manchots d’Adélie et de quelques-uns de leurs poussins en mue. Les mouvements constants de la glace de mer, portée par les courants, nous invitent toutefois à la prudence et nous devons rentrer au navire. Naviguer en Antarctique n’est pas chose aisée : nous ne pouvons pas aller où nous voulons quand nous le souhaitons et restons à la merci des éléments.

Après minuit, le soleil n’étant toujours pas couché (il ne se couchera d’ailleurs jamais avant le mois de mars !), certains d’entre nous profitent des lumières roses et orangées pour photographier, à l’horizon, le colossal paysage de la baie de McMurdo, avec son mont Discovery, sa chaîne de la Royal Society et ses « vallées sèches » (The Dry Valleys), étonnantes et rares vallées dépourvues de glace lovées entre des fragments de la chaîne Transantarctique.

« En Antarctique, la patience est la première des vertus » : c’est par ces mots que notre chef d’expédition Aaron s’adresse à nous en ce 25 janvier mémorable. En effet, après plusieurs jours passés à tenter de se frayer un passage dans la compacte glace de mer, soudain, c’est un petit miracle que nous réservent les conditions de vent : une brise polaire se lève, soufflant jusqu’à plus de 45 nœuds ; celle-ci déplace vers le large la glace de mer, rendant soudainement libre d’accès la baie de McMurdo. Alors qu’hier encore la mer de Ross était un barrage de glace pratiquement infranchissable, elle devient aujourd’hui navigable et nous permet de programmer des sorties mémorables.

Le matin, nous débarquons à Cape Bird (l’une des pointes situées au nord l’île de Ross) pour une excursion à la rencontre des manchots Adélie et des phoques de Weddell qui se reposent sur la plage. L’observation des manchots, poursuivis par leurs poussins perpétuellement affamés, est un spectacle dont on ne se lasse jamais. Depuis les cabanes du programme scientifique néo-zélandais, nous profitons d’un point de vue sur la baie et sur la chaîne de la Royal Society (un sompteux massif appartenant aux monts Transantarctiques).

Tandis que nous rentrons au navire, deux guides, Aaron et Samuel, partent en reconnaissance, à pieds, vers un point de vue situé à bonne hauteur pour observer l’état de la banquise à l’horizon : cette méthode traditionnelle fonctionne davantage que les cartes de glaces forcément approximatives en ces régions reculées où la météorologie peut changer en quelques minutes. Rien de tel qu’un promontoire et des yeux humains, suivant l’exemple des explorateurs polaires du siècle dernier, pour remplacer les modernes satellites !

Quand ils reviennent aux nouvelles, celles-ci sont excellentes. Pratiquement toute la côte Est de l’île de Ross, la même où nous voulons aller depuis tant de jours pour observer les sites historiques, est enfin libre des glaces, derrière un liseré de glace de mer que nous franchirons facilement avec le navire.

A l’intérieur du bateau, un vent d’optimisme souffle : nous voilà enfin sur le point de pouvoir approcher l’extrémité ultime de la mer de Ross, pour une journée qui restera dans l’histoire d’Heritage : nous allons organiser une visite des (tellement attendues !!!) huttes historiques des expéditions de Scott et Shackelton — trois huttes visitées en moins de 24 heures, grâce à une logistique millimétrée.

Dans un premier temps, nous profitons de notre incursion dans la baie de McMurdo pour descendre jusqu’aux restes de la banquise hivernale, car le paysage nous y invite : imaginez un horizon blanc à perte de vue, avec les monts Transantarctiques, le cône englacé du volcan Erebus et la patinoire bleutée du « pack » (c’est-à-dire la glace de mer continue, vestige de la banquise hivernale)

Nous atteignons la latitude de 77°44, aux confins de la mer de Ross, à proximité du point navigable le plus au sud du monde, vers 78° sud. A l’horizon, se déploie la banquise hivernale de la baie de McMurdo, immense surface blanche parfaitement lisse où se reposent quelques groupes de manchots.

Soudain, en bordure de la banquise, plusieurs groupes d’orques sont aperçus. Ceux-ci vont nous offrir l’un des plus beaux spectacles qu’il nous ait été donné de voir. Pendant plus d’une heure, nous les observons depuis la proue du navire, en train de tracer leur chemin dans le labyrinthe des glaces, s’approchant parfois près du navire pour le plus grand bonheur des photographes.

Point d’orgue du spectacle, sous nos cris de stupéfaction, trois orques effectuent simultanément un saut complet hors de l’eau : illustration parfaite de la coordination et de la coopération entre les orques comme cela nous a été exposé hier lors d’une conférence à bord.

Le sourire aux lèvres, nous poursuivons notre chemin vers les rivages de la majestueuse île de Ross. Nous naviguons d’abord vers le Cap Evans, qui fut le point de départ de la tragique expédition (1910-1913), menée par Robert Falcon Scott, à la conquête du pôle sud.

En fin de soirée, sous un ciel clément, nous pouvons mettre le pied à terre pour l’émouvante visite de la hutte historique de Scott. Entrer dans ce refuge est comme remonter le temps. Tout est encore en place, comme si la porte avait été fermée quelques heures avant notre passage : les lits des marins et leurs couvertures ; la table de Scott où celui-ci écrivait son journal de bord ; un manchot empereur empaillé plus vrai que nature ; des photographies de famille sur les murs ; les laboratoires de zoologie et de géologie ; la chambre noire du photographe ; le foin dans l’étable réservée aux poneys ; un chien, dont le squelette gît dans un coin, encore relié à son collier et à sa chaîne… Notre historien, Richard, nous donne des explications émouvantes. Il a participé, dans les années 1970, aux premières recherches visant à restaurer ce haut lieu historique.

La visite se poursuit durant toute la nuit, sous les lumières rasantes du soleil de minuit. Et ce n’est pas fini ! Deux autres grands morceaux d’histoire polaire nous attendent demain !

Après avoir visité la hutte historique de l’expédition Terra Nova, moment fort de notre voyage, notre équipe d’expéditions examine les possibilités de débarquer ce matin près du Cap Royds, toujours sur la grandiose Ile de Ross. Nous souhaitons en effet se rendre sur les lieux de l’une des expéditions de l’âge héroïque Antarctique les plus fabuleuses, l’expédition « Nimrod« , menée par le capitaine Ernest Shackleton (1907-1909).

Celle-ci, bien que peu connue en France, fut le théâtre de nombreuses « premières » : première ascension du mont Erebus, volcan actif situé plus au sud au monde ; première expédition à atteindre le pôle sud magnétique ; première expédition à atteindre la latitude alors fabuleuse de 88° sud, à quelques encablures du pôle sud géographique.

Outre ce morceau d’histoire, ce sont les lieux qui fascinent tout autant : un paysage volcanique grandiose, marqué par des coulées de lave noires, des failles, des basaltes fantomatiques, et du sable volcanique constellé de cristaux, le tout saupoudré de blocs erratiques de granite déposés là par d’immenses glaciers datant du dernier âge glaciaire.

Après une première tentative d’approche par le sud, avortée en raison d’une abondante glace de mer dans la baie, nous débarquons finalement par le nord et entamons une randonnée de quelques kilomètres avec en point de mire l’éternel Mont Erebus et son cône volcanique.

Enfin, apparaît le site historique, petite cabane de bois blond perdue entre les reliefs volcaniques et une colonie de manchots Adélie. La visite de ce site est un autre moment émouvant : à nouveau, la hutte contient de nombreux vestiges intacts comme surgis de cette époque révolue, les lits de membre de l’expédition, la chambre Shackleton, des journaux d’époque, des ustensiles de cuisine en émail, des soupes en poudre, et des pots de sel de mer encore prêts à l’emploi… Et dire que 15 hommes ont vécu là pendant plusieurs hivers, dans la nuit polaire, sans aucun moyen de contact avec le monde extérieur, et sans aucune cartographie précise des lieux.

L’après-midi, nous reprenons la mer, et parvenons à cheminer encore plus au sud, jusqu’au point sud le plus navigable de toute la planète, le fond de la baie de McMurdo, vers près de 78°… Aller plus sud exigerait quelques traineaux pour suivre les traces des explorateurs sur la calotte glaciaire !

Tandis qu’une neige abondante tombe sur la mer, lui conférant des allures féériques, nous reprenons les zodiacs pour débarquer à Hut Point. Perché sur un promontoire rocheux donnant à voir la banquise hivernale à perte de vue, jusqu’à la barrière de glace de Ross, cette cabane fut installée par Robert Falcon Scott lors de son expédition pionnière « Discovery » (1901-1904).

Cette visite est également l’occasion d’observer l’étonnante base de recherche Antarctique américaine, la plus grande des bases du continent, la station de McMurdo. Nous en saluons quelques techniciens venus, curieux, observer notre débarquement. Quelle étrange « civilisation du bout du monde » que cette base quasi industrielle, avec ses dortoirs de « mineurs de charbon », son cargo amarré à un quai de glace flottante, sa barge flottante naviguant entre les glaces pour des opérations de transfert de fioul, le tout balayé par un vent polaire qui nous rappelle à quel point les pionniers de l’aire polaire ont enduré des conditions de vie invraisemblables.

De nouveau, alors qu’il faisait beau quelques minutes auparavant, une tempête est annoncée : soudainement des moutons apparaissent sur la mer, et la croix en bois du mémorial se met à vibrer sur son socle. Mais nous sommes désormais coutumiers de ces changements spectaculaires des conditions météorologiques, toujours surprenantes, toujours vivifiantes, voire même quelque peu « sportives » quand nous devons faire face aux vagues et aux embruns déchaînés pour remonter vers le navire : rien de tel qu’un peu d’adrénaline pour clore en beauté cette exploration de la mer de Ross !

Après des journées fabuleuses passées au contact des glaces et des lieux historiques, sur les traces de James Clarck Ross et d’Ernest Shackelton, l’Heritage Adventurer reprend sa route vers le nord. Il est temps de songer à rejoindre la civilisation. Le voyage n’est naturellement pas terminé, tant la faune se fait riche à observer depuis la navire. Il nous reste également une étape dans les îles subantarctiques, dans quelques jours.

Au petit matin, nous quittons définitivement la banquise pour une journée de transit en mer, repos bien mérité, au cours duquel nous sommes bercés par les vagues de la mer de Ross, inhabituellement formée. De superbes icebergs sont aperçus à travers les hublots ou depuis les ponts extérieurs.

Au loin, sur notre babord, nous apercevons pour la dernière fois les côtes majestueuses du continent Antarctique, l’île Coulman et le Cap Adare — ce fameux cap où l’Homme hiverna pour la première fois sur le continent Antarctique, en 1898-1899, au cours de la la Southern Cross expedition.

Cette journée en mer est l’occasion de bénéficier de plusieurs conférences à bord : notre historien John nous narre l’histoire si émouvante et symbolique de la course au pôle Sud ; Bryan nous présente la géologie des terrains volcaniques que nous avons foulés sur l’île de Ross, avec ces étranges orgues basaltiques et ces laves si particulières du volcan Erebus, le volcan actif le plus austral du monde.

Vincent nous présente une surprenante étude académique consacrée à l’analyse physicochimique du « Whisky de Shackelton ». L’histoire de ce whisky, la plus vieille liqueur du monde (plus de 100 ans de maturation !) a depuis fait l’objet d’une curiosité renouvelée depuis sa découverte en 2010, au cours de travaux de restauration de la hutte de Shackelton (celle que nous avons visité au Cap Royds). Shackelon avait en effet caché trois précieuses caisses contenant ce précieux vestige sous le plancher du refuge.

Le soir, les lumières dorées tombent sur l’océan Austral, ce qui est l’occasion de faire de belles observations de pétrels des neiges et de pétrels Antarctiques.

Pour rejoindre la zone des premières îles subantarctiques depuis la mer de Ross, notre navire doit parcourir plus de 25 degrés (!) de latitude vers le nord, ce qui nous donne l’ampleur des espaces que nous visitons et atteste de leur isolement. Nous étions en effet à plus de 77°50 de latitude sud au fond de la mer de Ross et nous devons passer non loin de la latitude de 52°33 (île Campbell).

Plusieurs jours de navigation sont donc nécessaires. Le samedi 28 janvier au petit matin, alors que le beau temps est revenu, la vie nous offre son spectacle irremplaçable : des dizaines de pétrels des neiges et des pétrels Antarctique suivent le navire. Des orques sont aperçus à bâbord. Des Pétrels Antarctiques et des Pétrels soyeux sont également de la partie. Ces oiseaux feront d’ailleurs l’objet de présentations au salon panoramique.

Le dimanche 29 janvier, nous entrons dans la convergence Antarctique, marquée par une mer formée, mais qui nous épargne ses célèbres tempêtes. Des creux de 3 à 6 mètres nous bercent « agréablement », mais le navire est d’une remarquable stabilité grâce à ses stabilisateurs latéraux à toute épreuve.

Durant ces jours de mer, nous assistons à plusieurs conférences de spécialistes, portant sur les travaux de recherche scientifique sur les Albatros (Vincent), l’histoire des bases Antarctiques (Steven), le réchauffement climatique aux pôles (Bryan), ou encore la genèse du Traité de l’Antarctique, grand succès géopolitique de la Guerre Froide…

Notre traversée est ponctuée de moments d’animation telle que la traditionnelle vente aux enchères à bord, laquelle alimente notamment le fonds de conservation et de restauration des huttes Antarctique. Des « quizz » instructifs et des goûters spéciaux nous sont proposés.

Mais le spectacle est à l’extérieur, avec ces crêtes d’écumes et ces flots perpétuellement mouvementés, parfois ponctués des derniers morceaux de glace. Nous disons au revoir aux derniers gros icebergs, certains ayant la forme de tours ou de mystérieux châteaux cathares, alors que le soleil se couche pour la première fois depuis quelques semaines… Nous avons en effet retraversé le cercle polaire Antarctique.

Aujourd’hui, nous poursuivons notre route vers le nord. Durant la nuit, vers 61° de latitude sud, c’est-à-dire encore loin de toute terre, la mer s’est montrée moins clémente. Nous sommes au cœur de la convergence Antarctique, marquée par de perpétuelles turbulences. Il est impressionnant de voir comment les marins composent avec ces conditions de mer pour le moins sportives.

Nous composons avec les vagues, véritables murs d’eau qui viennent parfois lécher les sabords du 6ème pont. Nous nous déplaçons avec prudence dans le navire, lequel progresse malgré tout assez vite, à une vitesse variant de 8 à 11 nœuds. Cette mer sauvage et impressionnante nous rappelle ô combien ces régions restent isolées et difficiles d’accès. Ces conditions de navigation, qui ne sont pas de tout repos, font aussi partie de l’expérience polaire…

En sus des vagues, une brise importante de nord-ouest ralentit notre progression à travers l’océan Austral. Durant cette attente, Vincent nous donne plusieurs présentations (les îles Campbell, à la faune étonnante, notamment 6 espèces d’Albatros ; ou encore l’histoire des femmes dans les voyages polaires). Nous assistons également au témoignage rare de Richard, qui a pu rencontrer des vétérans de la dernière expédition de Shackleton.

Une nouvelle journée en mer nous permet de continuer notre cheminement vers le nord. Plusieurs conférences nous sont proposées pour patienter durant ce transit. Notre guide Vincent nous présente un diaporama sur

la vie « invisible » de l’Antarctique, à savoir les virus, les tiques, les algues des neiges, ces dernières fondant tout un écosystème jadis méconnu mais aujourd’hui étudié grâce à l’ADN.

Vincent nous présente également une conférence culturelle sur la musique des hautes latitudes, tant ces univers englacés ont inspiré divers compositeurs. Samuel nous livre un témoignage émouvant de son hivernage en Terre Adélie, sous la forme d’un récit photographique très applaudi. John, notre historien, nous présente la bataille pour la conquête du pôle nord.

Nous avons franchi la convergence antarctique, et les températures extérieures remontent. Un brouillard épais, lié à l’évaporation de surface, plonge le navire dans un paysage mystérieux. En soirée, notre navire sort de la brume et arrive en vue des Iles Campbell, par 52°50 de latitude sud. C’est notre dernière étape avant le retour à la civilisation.

Les îles Campbell, archipel néozélandais peu connu, constituent un havre de paix et de solitude, sans installation humaine permanente, sans même une base scientifique. Il s’agit d’un stratovolcan érodé qui abrite désormais une flore et une faune unique au monde, marquée par un taux important d’endémisme.

Nous pénétrons le fjord de Persévérance pour une croisière scénique en bateau au crépuscule. D’impressionnants Albatros Royaux du Sud se joignent à nous, suivant le navire, tournoyant autour de nous, déployant leurs ailes de géants, dont l’envergure chez cette espèce peut atteindre 3 mètres 60, ce qui en fait le plus grand oiseaux volant (à l’égal de l’Albatros Hurleur).

Les albatros ajustent leurs grandes ailes pour voler à la même allure que le navire. Leur curiosité est égale à la nôtre. Des Sternes Antarctiques, au vol rapide et précis, se joignent à ce cortège. Le soleil se couche sur ce paysage sombre et typiquement Austral, tandis qu’une bruine légère nous rafraîchit le visage. Il est temps de regagner nos couchettes pour notre avant dernière nuit à bord.

Suivez nos voyages en cours, grâce aux carnets de voyages rédigés par nos guides.

Pour une meilleure expérience, nous vous conseillons de tourner votre tablette en paysage

Messages

Félicitation pour les magnifiques photos ainsi que pour les riches commentaires. Quel beau voyage vous réalisez.

Un coucou particulier pour Pascale et Christine.

Amicalement

Gisèle